NGC 6946

Galaxia en espiral de medio tamaño a unos 22 millones de años luz de la Tierra.

NGC 4945

Galaxia en espiral situada en la constelación de Centaurus. Es muy similar a la Vía Láctea, aunque contiene un agujero negro masivo muy activo dentro de la parte blanca que se puede ver en la imagen. Está situado a 13 millones de años luz de la Tierra.

NGC 3576

Nebulosa ubicada en el Brazo de Sagitario, a unos 9.000 años luz de distancia de la Tierra.

Nebulosa Boomerang

El lugar mas frio del universo conocido. Su temperatura es de -272 grados centígrados (-458 Fahrenheit).

3C353

La 3C353 es un tipo de galaxia (radiogalaxia). Se aprecia justo en el centro de la imagen (el punto central).

viernes, 15 de mayo de 2015

jueves, 7 de mayo de 2015

ASTRONOMÍA CHINA

ASTRONOMÍA CHINA

Los chinos consideraban al universo como una naranja que colgaba de la estrella polar ubicando sus 284 constelaciones en 28 segmentos o casas en que dividían el universo. La antigua astronomía estelar china difiere mucho de la babilónica y de la occidental. El ecuador celeste se dividía en 28 «casas» y el número de constelaciones ascendía al final a 284.

Los chinos consideraban al universo como una naranja que colgaba de la estrella polar ubicando sus 284 constelaciones en 28 segmentos o casas en que dividían el universo. La antigua astronomía estelar china difiere mucho de la babilónica y de la occidental. El ecuador celeste se dividía en 28 «casas» y el número de constelaciones ascendía al final a 284.

Al igual que en Babilonia, el antiguo calendario chino de principios del siglo II a. C. es un año lunisolar, con ciclos bisiestos de 19 años. La obra "Calendario de tres ciclos", aparecida hacia el principio de nuestra era y cuyo autor es Liu Hsin, describe la historia de la astronomía china desde el tercer milenio.

Los astrónomos de la corte imperial china observaron fenómenos celestes extraordinarios cuya descripción ha llegado en muchos casos hasta nuestros días. Estas crónicas son para el investigador una fuente valiosísima porque permiten comprobar la aparición de nuevas estrellas, cometas, etc. También los eclipses se controlaban de esta manera.

Por el contrario, el estudio de los planetas y de la Luna no estuvo hasta el siglo I a. C. en condiciones de proporcionar predicciones suficientemente exactas de los fenómenos celestes.

Se cuenta la historia de los desdichados astrónomos de la corte, Hsi y Ho, que fueron ejecutados por haber puesto en peligro la seguridad del mundo, al dejar de predecir un eclipse de Sol.

La concepción del Universo en la China antigua se encuentra expuesta en el "Chou pei suan ching", un tratado escrito alrededor del siglo IV a.C. Según la teoría del Kai t'ien (que significa: el cielo como cubierta), el cielo y la Tierra son planos y se encuentran separados por una distancia de 80 000 li (un li equivale aproximadamente a medio kilómetro). El Sol, cuyo diámetro es de 1.250 li, se mueve circularmente en el plano del cielo; cuando se encuentra encima de China es de día, y cuando se aleja se hace noche.

Posteriormente, se tuvo que modificar el modelo para explicar el paso del Sol por el horizonte; según la nueva versión del Kai t'ien, el cielo y la Tierra son semiesferas concéntricas, siendo el radio de la semiesfera terrestre de 60.000 Ii. El texto no explica cómo se obtuvieron las distancias mencionadas; al parecer, el modelo fue diseñado principalmente para calcular, con un poco de geometría, la latitud de un lugar a partir de la posición del Sol.

El Kai t'ien era demasiado complicado para cálculos prácticos y cayó en desuso con el paso del tiempo. Alrededor del siglo II d.C., se empezó a utilizar la esfera armilar como un modelo mecánico de la Tierra y el cielo. Al mismo tiempo surgió una nueva concepción del Universo: la teoría del hun t'ien (cielo envolvente), según la cual: "... el cielo es como un huevo de gallina, tan redondo como una bala de ballesta; la Tierra es como la yema del huevo, se encuentra sola en el centro. El cielo es grande y la Tierra pequeña."

El Kai t'ien era demasiado complicado para cálculos prácticos y cayó en desuso con el paso del tiempo. Alrededor del siglo II d.C., se empezó a utilizar la esfera armilar como un modelo mecánico de la Tierra y el cielo. Al mismo tiempo surgió una nueva concepción del Universo: la teoría del hun t'ien (cielo envolvente), según la cual: "... el cielo es como un huevo de gallina, tan redondo como una bala de ballesta; la Tierra es como la yema del huevo, se encuentra sola en el centro. El cielo es grande y la Tierra pequeña."

Posteriormente, las teorías cosmogónicas en China girarán alrededor de la idea de que el Universo estaba formado por dos sustancias: el yang y el yin, asociadas al movimiento y al reposo, respectivamente. De acuerdo con la escuela neoconfucionista, representada principalmente por Chu Hsi en el siglo XII, el yang y el yin se encontraban mezclados antes de que se formara el mundo, pero fueron separados por la rotación del Universo. El yang móvil fue arrojado a la periferia y formó el cielo, mientras que el yin inerte se quedó en el centro y formó la Tierra; los elementos intermedios, como los seres vivos y los planetas, guardaron proporciones variables de yang y yin.

ASTRONOMÍA MAYA

ASTRONOMÍA MAYA

En América durante la época precolombina se desarrolló un estudio astronómico bastante extenso. Algunas observaciones Mayas son bien conocidas, como el eclipse lunar del 15 de Febrero de 3379 a.C. Tenían su propio calendario solar y conocían la periodicidad de los eclipses. Inscribieron en monumentos de piedra fórmulas para predecir eclipses solares y la salida heliaca de Venus.

Si los distintos pueblos del México antiguo llegaron hasta la fase jeroglífica, los mayas lograron la fase silábico-alfabética en su escritura. La numeración iniciada por los olmecas con base vigesimal, la perfeccionan los mayas, en los siglos III y IV a. C.

Los mayas conocieron desde el tercer milenio a. C. como mínimo un desarrollo astronómico muy polifacético. Muchas de sus observaciones han llegado hasta nuestros días (por ejemplo un eclipse lunar del 15 de febrero de 3379 a. C.) y se conocían con gran exactitud las revoluciones sinódicas de los planetas, la periodicidad de los eclipses etc. El calendario comienza en una fecha cero que posiblemente sea el 8 de junio de 8498 a. C. en nuestro cómputo del tiempo, aunque no es del todo seguro. Los mayas tenían además un año de 365 días (con 18 meses de 20 días y un mes intercalado de 5 días).

Los estudios sobre los astros que realizaron los mayas siguen sorprendiendo a los científicos. Su obsesión por el movimiento de los cuerpos celestes se basaba en la concepción cíclica de la historia, y la astronomía fue la herramienta que utilizaron para conocer la influencia de los astros sobre el mundo.

Los estudios sobre los astros que realizaron los mayas siguen sorprendiendo a los científicos. Su obsesión por el movimiento de los cuerpos celestes se basaba en la concepción cíclica de la historia, y la astronomía fue la herramienta que utilizaron para conocer la influencia de los astros sobre el mundo.

El calendario solar maya era más preciso que el que hoy utilizamos. Todas las ciudades del periodo clásico están orientadas respecto al movimiento de la bóveda celeste. Muchos edificios fueron construidos con el propósito de escenificar fenómenos celestes en la Tierra, como El Castillo de Chichén Itzá, donde se observa el descenso de Kukulkán, serpiente formada por las sombras que se crean en los vértices del edificio durante los solsticios. Las cuatro escaleras del edificio suman 365 peldaños, los días del año. En el Códice Dresde y en numerosas estelas se encuentran los cálculos de los ciclos lunar, solar, venusiano y las tablas de periodicidad de los eclipses.

Buzz Aldrin

Buzz Aldrin

Buzz Aldrin caminando sobre la Luna el 20 de julio de 1969 como parte de la misión Apollo 11. Por la NASA.estrella Eta Carinae

Estrella Eta Carinae

La estrella Eta Carinae tomada por el Telescopio Espacial Hubble. Se pueden apreciar a la estrella Eta Carinæ y los restos de erupciones antiguas que forman la Nebulosa del Homúnculo alrededor de la estrella. Por la Nasa.

Galaxia Espiral Barrada

Galaxia Espiral BarradaUna galaxia espiral barrada es una galaxia espiral con una banda central de estrellas brillantes que abarca de un lado a otro de la galaxia. Los brazos espirales parecen surgir del final de la "barra" mientras en las galaxias espirales parecen surgir del núcleo galáctico. Las barras son relativamente comunes: hasta dos tercios de las galaxias espirales contienen una. Dichas barras generalmente afectan tanto al movimiento de las estrellas como al delgas interestelar dentro de la galaxia espiral, y pueden afectar también a los brazos espirales. Por la NASA.

LLUVIA DE ESTRELLAS

13:37

No comments

LLUVIA DE ESTRELLAS

El primero de ellos tendrá lugar esta misma noche. Desde la medianoche de hoy (22 de abril) se podrá observar a simple vista -sin necesidad de telescopios, prismáticos o gafas especiales- una de las lluvias de estrellas más fascinantes de las existentes, la de las Líridas.

Esta lluvia de estrellas toma su nombre, como las otras muchas que hay a lo largo del año (hasta 150), de la constelación de estrellas de donde provienen los meteoros que las provocan. Así, las Líridas provienen de la constelación Lira, donde se ubica el Cometa Thatcher que es el causante de esta espectacular lluvia de estrellas, donde los meteoros caerán en número de 200 por hora.

Este sensacional espectáculo de estrellas fugaces podrá observarse a partir de la medianoche de hoy en todos los lugares del mundo, aunque tendremos mayor suerte las personas que residamos en el hemisferio norte, ya que podremos verla en su máximo apogeo con mayor nitidez.

Pero las Líridas no serán la última exhibición astronómica que podamos observar durante el mes de abril las personas amantes de tales fenómenos celestes, pues también podremos disfrutar de otra lluvia de estrellas, las llamadas Pi-Púppidas, cuya actividad máxima (meteoros por hora) tendrá lugar en la medianoche de mañana, 23 de abril. Sin embargo, esta sucesión de estrellas fugaces sólo tendrán la suerte de visualizarla las personas residentes en el hemisferio sur, para el que está reservada esta lluvia de estrellas debido a su débil tasa de meteoros (entendida como el número de meteoros que caen por hora).

Estas Pi-Púppidas se cree que proceden de los restos del Cometa Grigg-Skjellerup, cuyo radiante se encuentra ubicado en la constelación austral Puppis, que se originó tras la fragmentación en tres partes de la constelación Nave Argo, siendo la Puppis la mayor de ellas.

Así pues, habrá que cambiar el refrán español de "en abril, aguas mil", por el de "en abril, estrellas mil", y razón no nos falta, ya que en menos de 48 horas podremos observar a lo largo de todo el globo terráqueo dos espectaculares lluvias de estrellas: las Líridas, en la medianoche del 22 y hasta el alba del 23, y las Pi-Púppidas, a partir de la medianoche del 23. Durante estos días, ambas sucesiones de estrellas fugaces se encontrarán en su pico máximo, pero no dejarán de llover estrellas hasta el 28 de abril. Sólo nos queda que el tiempo acompañe y las nubes no tapen las estrellas.

martes, 5 de mayo de 2015

lunes, 4 de mayo de 2015

Nicolás Copérnico

Nicolás Copérnico

Su nombre real era Mikolaj Kopernik.

En el número 17 de la calle de Santa Ana de la ciudad de Torun, Prusia, al norte de Polonia, vivía el matrimonio Copérnico, Nicolás y Bárbara, junto a sus tres hijos, Andrés, Bárbara y Catalina. A las 4:34 horas del 19 de febrero de 1473, según el astrónomo florentino Francesco Giuntini en su obra "Speculum Astrologias" (1581), nace Nicolás Copérnico.

La familia procedía de Silesia y se había establecido en Torun en 1360. Pertenecía a la alta burguesía, dedicándose al comercio marítimo y fluvial. Su padre, achacado de una enfermedad incurable, fallece en 1483, siendo su tío Lucas Watzenrode, concejal y años más tarde obispo de Warmia, el encargado de su educación.

Su primera escuela fue la parroquial de Torun y, posteriormente, pasó a la escuela catedralicia de Wloclawek, dependiente de la Universidad de Cracovia.

En 1491 Copérnico y su hermano Andrés marcharon a Cracovia para estudiar en la Universidad Jagollana con la intención de convertirse en clérigos con la recomendación de su tío. Además, cursó estudios de derecho, filosofía, astronomía y matemáticas. En los dos últimos años en la Universidad estudió medicina, acabando sus estudios en otoño de 1495.

Copérnico cubrió la plaza de canónigo de Frombork aunque pronto, motivado por el enfrentamiento con la Orden Teutónica contraria al imperio polaco, tuvo que partir hacia Lidzbark a requerimiento de su tío Lucas y de allí hasta Bolonia, donde en enero de 1497 Copérnico empezó a estudiar derecho canónico en la Universidad de Bolonia, alojándose en casa de un profesor de matemáticas llamado Domenico Maria de Novara, con quien observó el 9 de marzo un eclipse de Aldebarán que le permitió calcular que la distancia de la Luna a la Tierra no varía en las fases de cuartos ni de plenilunio.

Doctorado en Astronomía fue nombrado profesor de la Universidad de Roma en el año 1500 pero renunció a la cátedra. En 1501 reanuda sus estudios de medicina en la Universidad de Padua, aunque se cree que nunca obtuvo el doctorado. Dos años después se marcha a Ferrara para estudiar derecho canónico.

En el poco tiempo que le dejaban sus obligaciones como secretario y médico de su tío, Copérnico continuaba realizando sus trabajos científicos. Así, en 1507 escribió "Nicolao Copernici de hypothesibus mottum coelestium a se constitutis commentariolus" (Pequeño comentario sobre la hipótesis de los movimientos siderales), más conocido como el Commentariolus, un manuscrito de unas cuarenta páginas que sólo llegó a manos de los más allegados a Copérnico y en el que daba el primer esbozo de su teoría heliocéntrica.

Entre 1510 y 1529, por necesidades políticas, se le encargaron una serie de mapas de todo el reino de Polonia, en el que se representaban más de un millar de localidades.

Durante su regreso de un viaje a Cracovia, su tío el obispo Lucas Watzenrode, se sintió gravemente enfermo, falleciendo el día 29 de marzo de 1512. Esta fue una gran pérdida para Copérnico. A partir de ese momento se hizo cargo de la vicaría de Frombork, hasta el final de sus días. En Frombork construyó dos observatorios, uno de ellos en su propia casa, que contaba con un cuadrante solar destinado a los cálculos que fue destruido en un incendio en la guerra contra la Orden Teutónica.

Un año más tarde forma parte de la comisión polaca encargada de asesorar al papa León X en la reforma del calendario, que finalmente no se llevó a cabo. Su hermano Andrés cae enfermo. A pesar de ser médico, Copérnico nunca trató a su hermano que fallece de lepra, el 30 de marzo de 1519 en la leprosería de Italia donde fue recluido.

Dos años más tarde, la guerra contra la Orden Teutónica del Hospital de Santa María de Jerusalén, orden religiosa y militar fundada por cruzados alemanes, acaba con un armisticio. Copérnico continuaba con sus labores administrativas, además de sus observaciones astronómicas.

Era un lector consumado de libros. La imprenta, inventada 30 años antes, le permitió disponer de una gran biblioteca que crecía a medida que se podía publicar los ejemplares en la imprenta que se mandó construir en su casa. Estudió el "Almagesto" de Claudio Ptolomeo por el que sentía gran admiración. Asimiló las ideas de Platón y otros filósofos de un universo simple, él lo llamó "el elemento principal", esto es, colocar al Sol en el centro del universo y que la Tierra se movía en un círculo inclinado girando alrededor de su eje. Copérnico lo llamaba "el Ballet de los planetas".

En 1524, Bernard Wapowski le mandó el tratado de Juan Wermer, un astrónomo alemán titulado "Motu octavas espherae" ("Sobre el movimiento de la octava esfera"), publicado en Nüremberg dos años antes. Su respuesta se convirtió en un verdadero tratado de astronomía, una de las cuales llegó a manos de Tycho Brahe.

Así, poco a poco, va gestando su gran obra maestra "De revolutionibus orbium coelestium" ("Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes") que acabó en 1530, aunque posteriormente le realizaría pequeñas modificaciones. Ante el temor a que el Santo Oficio, surgido en 1215 contra la reforma de Lutero, pudiese acusarlo de herejía, Copérnico no publicó su libro. Pero el eco de sus descubrimientos, conocidos inicialmente por un reducido grupo de amigos, pronto se extendió por toda Europa, incluido el Vaticano. Fue el cardenal dominico Nicolás Schonberg quien le propuso en 1536 que publicara sus descubrimientos.

En un principio, "De revolutionibus" se componía de siete libros, aunque quedó reducido a seis. El primero contenía una visión general de su teoría, en el segundo libro exponía teoremas matemáticos y tablas de estrellas, el tercero estaba dedicado a los movimientos aparentes del Sol, el cuarto a la Luna y su órbita y los dos últimos a dar una explicación detallada de su teoría.

Era un manuscrito de 425 hojas escritas con letra menuda, que fue publicado el 24 de mayo de 1543 en una imprenta de Nüremberg poco antes de su muerte. Un original de este libro se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Cracovia. Hoy se sabe con certeza que el prólogo del libro fue modificado sin autorización por el teólogo Andreas Osiander.

Ese mismo año, apareció publicada otra obra esencial en el pensamiento renacentista de la época, "De humani corporis fabrica" ("Sobre la constitución del cuerpo humano"), cuyo autor era el pensador flamenco Vesalius. Esta obra junto a la de Copérnico fueron el nacimiento de la ciencia moderna.

Los detractores de la obra de Copérnico comenzaron a aparecer en 1540, eran sobre todo religiosos que interpretaban la Biblia al pie de la letra. Wilhelm Gnapheus, estrenó en 1541 una comedia "Morosophus" ("El payaso"), donde ridiculizaba a Nicolás Copérnico y sus ideas.

Copérnico falleció el 24 de mayo de 1543 en Frombork a la edad de 70 años de un derrame cerebral que le causó una parálisis del lado derecho de su cuerpo. Había perdido la memoria. Fue enterrado en la catedral de dicha ciudad, aunque se desconocía el lugar exacto. Sus restos se encontraron por un grupo de arqueólogos polacos en 2005 y verificados en 2008 al analizar parte del cráneo y un diente, y compararlo con un pelo de Copérnico que se encontró en uno de sus manuscritos. El 22 de mayo de 2010 sus restos fueron enterrados en la Catedral de Frombork en una solemne ceremonia.

Su obra se convirtió en la piedra angular para las teorías y observaciones de astrónomos como el danés Tycho Brahe, considerado uno de los mayores observadores que ha existido, y Galileo, que utilizando el telescopio observó las fases de Venus y de la Luna, el movimiento del Sol y descubrió los cuatro satélites de Júpiter.

También contribuyeron a demostrar la veracidad de las teorías de Copérnico Johannes Kepler que promulgó sus famosas leyes e Isaac Newton, nacido en 1642 que encontró la razón por la cual los astros mantienen sus órbitas elípticas, la ley de la gravedad.

En 1935, la Unión Astronómica Internacional decidió llamarle "Copernicus" en su honor, a un cráter lunar ubicado en el Mare Insularum.

Anaximandro de Mileto

Anaximandro de Mileto

Fue un filósofo griego que, según las crónicas de Apolodoro, tenía sesenta y cuatro años en el segundo año de la Olimpíada 58 y murió poco después. Esto quiere decir que Anaximandro pudo haber nacido en los años 609 ó 610 a. C. Vivió en la ciudad jonia de Mileto, actual Turquía y quizá muriese en 545 a. C. Mileto era una ciudad que, al encontrarse en una situación geográfica privilegiada, se convirtió en aquel tiempo en centro de la ciencia y la filosofía.

Fue compañero, discípulo y continuador de Tales, y como él, Anaximandro estuvo interesado en la astronomía: realizó una medición de los solsticios y equinoccios por medio de un gnomon (especie de reloj de sol), también trabajó en la oblicuidad del Zodíaco.

Construyó un mapa de la Tierra, que después perfeccionaría Hecateo de Mileto, discípulo suyo, y una carta de los cielos. Era un mapa circular de Europa y Asia, únicas regiones conocidas, rodeadas por el océano. Afirmó también que la Tierra era cilíndrica y que ocupaba el centro del Universo.

Realizó trabajos para determinar la distancia y el tamaño de las estrellas. También se le atribuye la invención del gnomon o más probablemente la introducción del mismo en Grecia, aunque con la innovación de que, además de marcar las horas, servía también para indicar los solsticios y equinoccios.

Durante una visita que realizó a Lacedemonia, aconsejó a sus habitantes que abandonaran la ciudad ante la inminencia de un terremoto, y parece ser que se derrumbó la ciudad al completo, según el testimonio de Cicerón. Quizá esta predicción pudo llevarla a cabo mediante la observación del vuelo de las cigüeñas.

Se le atribuyen cuatro libros a Anaximandro: Sobre la naturaleza, Perímetro de la tierra, Sobre las estrellas fijas y Esfera celeste.

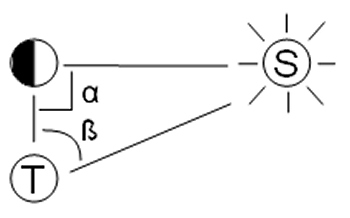

Aristarco de Samos

Aristarco de Samos

Murió en Alejandría, actual Egipto, el año 230 a. C. Fue astrónomo y matemático, y la primera persona que colocó al Sol, y no a la Tierra, en el centro del universo, es decir, el modelo heliocéntrico del Sistema Solar, revolucionaria idea que fue rápidamente desechada. Dominaba la teoría geocéntrica, con la Tierra en el centro. Y así fue hasta mil setecientos años más tarde, con Copérnico, que planteó el modelo heliocéntrico.

Fue discípulo de Estratón de Lampsaco, con quien estudió probablemente en Alejandría, ya que éste era director del Museo de Alejandría.

De sus trabajos, sólo nos queda "De los tamaños y las distancias del Sol y de la Luna", donde habla de la teoría geocéntrica. El resto de sus trabajos probablemente desaparecieron en alguno de los incendios de la Biblioteca de Alejandría. En cambio, sí sabemos que Aristarco escribió otro libro en el que hablaba del modelo heliocéntrico.

Ptolomeo, en su obra Almagesto, cuenta que Aristarco hizo observaciones en el año 280 a. C. durante el solsticio de verano y describía el método que utilizó Aristarco para calcular el año solar.

Cuando la Luna se encontraba exactamente en el primer cuarto o en el último, es decir, justo cuando medía 90º, Aristarco midió el ángulo entre el Sol y la Luna (Beta). Conociendo Beta podía resolver el triángulo rectángulo (ver esquema). Usó una geometría correcta, pero los datos de la observación no eran exactos, así que su resultado fue que el Sol estaba 20 veces más lejos que la Luna, cuando en realidad está 400 veces más lejos. Como la Luna y el Sol tienen tamaños aparentes iguales, Aristarco concluyó que sus diámetros debían ser proporcionales a sus distancias a la Tierra. Como el Sol estaba mucho más lejos, tenía que ser mucho más grande, así que pensó que el Sol era 20 veces más grande que la Luna, cuando realmente es unas 400 veces mayor. A pesar de estar equivocado, los cálculos de Aristarco perduraron durante toda la Antigüedad y la Edad Media.

Perfeccionó la teoría de la rotación de la Tierra sobre su propio eje, explicó el ciclo de las estaciones y realizó más precisas mediciones del año trópico.

Parece ser que construyó dos relojes de Sol, uno plano y otro hemisférico.

Escribió también sobre visión, luz y colores.

Sofía Brahe

Sofía Brahe

De familia noble, su padre era gobernador, con 10 años ya ayudaba a su hermano en sus observaciones astronómicas y aprendió de él química, horticultura y medicina. También fue autodidacta y aprendió por sí sola la astronomía, estudiando libros en alemán, y comprando traducciones del latín. Quiso ingresar en la universidad, como su hermano, pero en ese tiempo, sólo aceptaban a los hombres, así que tomó clases particulares de matemáticas, música, astrología, alquimia, medicina, genealogía y literatura clásica.

Con 16 años, ayudaba a Tycho en su observatorio del Castillo de Urania, "Uraniborg" en la isla de Hveen, calculando los eclipses y trayectorias de los cometas, que dieron como fruto el cómputo del eclipse lunar de 1573.

Más tarde sus padres la obligaron a casarse y no pudo continuar trabajando. Diez años más tarde su padre murió, y entonces ya Sofía pudo dedicarse a la química, la biología, la horticultura y la medicina, y a seguir ayudando a su hermano con las observaciones y a hacer horóscopos, algo muy común entre los astrónomos de la época. Sofía y su hermano Tycho descubrieron la posición exacta de los planetas. Reunieron un catálogo con las posiciones planetarias durante varias décadas que llegó a ser el más avanzado de la época.

Se casó por segunda vez en 1602 con un noble y vivieron en extrema pobreza.

Fue muy conocida en su época, y todavía se habla de ella en las universidades danesas y europeas que siguen utilizando sus crónicas. La mayor parte de los descubrimientos realizados por Sofía, fueron atribuidos a su hermano Tycho.

Murió en la hoguera por sus enseñanzas científicas.

En'Heduana

En'Heduana

Era la suma sacerdotisa del dios Luna, cargo muy importante, ya que ella era la única persona que podía dictar nuevas leyes. Su nombre significa suma sacerdotisa del cielo. Es la primera mujer astrónoma de quien se tiene conocimiento. Era también poetisa. De ella se conservan, en tablillas cuneiformes, más de 40 poemas.

Vivió alrededor del año 2300 a. C. en Babilonia. Era hija de Sargon I, rey de Agade. Al ser princesa pudo dedicarse al estudio de los cielos. Dirigió varios templos que, a la vez, servían de observatorios astronómicos. Creó los primeros calendarios religiosos conocidos, que todavía se utilizan en algunas religiones.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)